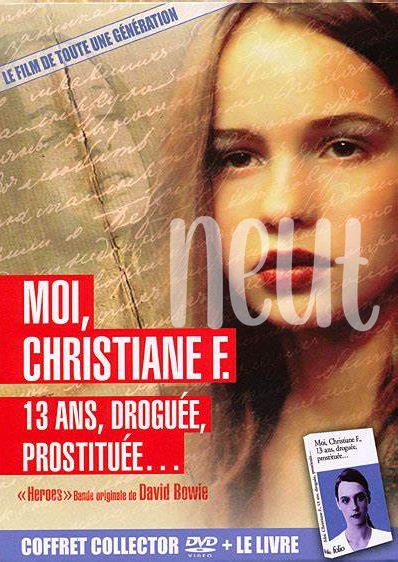

Plongez Dans L’impact Du Film ‘moi, Christiane F. 13 Ans, Droguée, Prostituée’ Sur Une Génération Perdue. Explorez Les Luttes Des Adolescents Des Années 80.

**le Rôle Des Adolescents Dans Moi, Christiane F.** Portrait D’une Génération Perdue Au 20ème Siècle.

- La Vie Quotidienne Des Adolescents Dans Les Années 70

- Les Influences Sociales Et Politiques Sur Les Jeunes

- La Quête D’identité Dans Un Monde En Crise

- Les Dangers De La Dépendance Et De La Rébellion

- Les Relations Familiales Et Leur Impact Sur Les Jeunes

- L’espoir Et Les Aspirations D’une Génération En Détresse

La Vie Quotidienne Des Adolescents Dans Les Années 70

Dans les années 70, la vie des adolescents était marquée par un mélange de liberté et de contraintes, reflet de la réalité sociale et économique du moment. Les jeunes passaient de longues journées dans les rues, flânant avec leurs amis, échappant à la rigidité familiale et scolaire. La musique, notamment le rock et le disco, était omniprésente, soulignant leur désir d’expression et de rébellion. Les rassemblements, tels que les “pharm parties”, devenaient des lieux où les adolescents échangeaient des expériences et parfois des substances, témoignant d’une culture qui cherchait à briser les tabous. Les fêtes étaient souvent des échappatoires aux pressions croissantes de la vie quotidienne.

Parallèlement, les problèmes sociaux et politiques influençaient fortement leur quotidien. Les guerres et les mouvements de contestation, tels que Mai 68, avaient façonné une génération qui cherchait sa place dans un monde en pleine mutation. Les adolescents étaient confrontés à la dissonance entre l’utopie d’une société ouverte et les réalités de la dépendance qui les guettaient. Les “narcs” circulaient parfois dans leur entourage, incarnant une dualité gênante entre l’attraction des substances et les dangers qui en découlaient. Ce besoin de révolte s’exprimait également par des modes vestimentaires audacieux, des coupes de cheveux extravagantes, et une quête de styles uniques pour se démarquer.

Ainsi, la vie quotidienne des adolescents de cette époque était teintée d’optimisme et de désespoir. L’espoir d’un avenir meilleur coexistait avec une angoisse palpable face aux incertitudes du monde qui les entourait. Comme le montre l’œuvre de Christiane F., ces jeunes cherchaient, dans un monde en crise, des moyens de s’accrocher à des rêves d’authenticité, tout en étant inévitablement attirés par les sirènes de l’addiction. Ce mélange complexe entre aspiration et désillusion constitue le socle sur lequel s’érigeait cette génération, symbolisant son combat permanent pour trouver un sens à sa vie.

| Aspect | Description |

|---|---|

| Loisirs | Musique, fêtes, flânerie dans les rues. |

| Influence sociale | Mouvements politiques, révoltes, quête d’identité. |

| Dangers | Présentation de la dépendance, narcotiques omniprésents. |

Les Influences Sociales Et Politiques Sur Les Jeunes

Dans les années 70, les adolescents étaient profondément influencés par un contexte social et politique tumultueux. La montée des mouvements de contestation, notamment ceux liés à la guerre du Vietnam, a suscité une forte prise de conscience chez les jeunes. Ils se sont rebellés contre une société qu’ils percevaient comme oppressive, incarnée par une autorité qui pragmatiquement cherchait à contrôler leurs vies sans les interroger. Les lycéens et étudiants ont commencé à se rassembler, partageant leurs idées sur l’égalité, la liberté et la recherche de nouveaux modes de vie. Cet esprit de révolte était souvent associé à l’expérimentation de substances, où les “happy pills” devenaient des moyens de fuir une réalité jugée insupportable.

Parallèlement, les médias de masse jouaient un rôle primordial en façonnant l’image de cette génération. Les films, les magazines et la musique étaient non seulement des moyens d’évasion, mais aussi des outils de critique sociale. Les adolescents aspiraient à des modèles idéalisés mais souvent inaccessibles, contribuant ainsi à une quête identitaire complexe. Dans “Moi, Christiane F.”, on peut voir comment l’usage de narcotiques était perçu comme une forme de résistance et d’évasion, encapsulant les souffrances d’une jeunesse désenchantée. Au milieu de ces préoccupations, la drogues se sont imposées, souvent délivrées par des “candyman” qui profitaient de la vulnérabilité des jeunes pour prescrire des “comp” sans véritable contrôle.

Les établissements scolaires ont également commencé à ressentir les effets de cette période de turbulence. Les jeunes se sentaient souvent déconnectés et non écoutés dans un cadre traditionnel qui semblait plus abêtissant que formateur. L’éducation était perçue comme un “pill mill”, où l’accent était mis sur la conformité plutôt que sur la créativité ou l’esprit critique. Cela a poussé de nombreux adolescents à chercher des alternatives dans des mouvements culturels alternatifs, où l’expérimentation et l’épanouissement personnel devenaient essentiels.

En somme, l’époque était marquée par une recherche désespérée de sens dans un monde en crise. Les adolescents naviguaient entre l’aspiration d’un futur prometteur et la réalité rugueuse d’une société qui ne les comprenait pas. Leur lutte pour la liberté d’expression et leur quête d’identité restent des thèmes centraux, à découvrir encore plus en plongeant dans l’histoire de Christiane. Pour mieux comprendre cette dynamique, il vaut la peine de voir le film “Moi, Christiane F. 13 ans, droguée, prostituée”.

La Quête D’identité Dans Un Monde En Crise

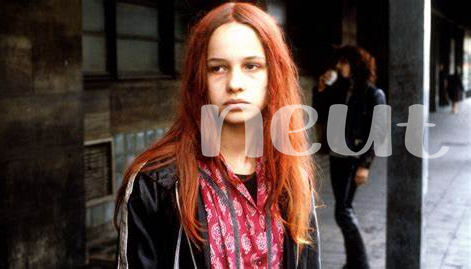

Dans un environnement en proie à des changements tumultueux, le personnage de Christiane F. illustre la difficulté que rencontrent les adolescents à forger leur propre identité. Pendant les années 70, les jeunes se confrontent à des influences variées, allant des mouvements sociaux aux attentes familiales, qui créent une cacophonie d’identités possibles. Dans le film, l’usage de “happy pills” et d’autres substances comme les “zombie pills” devient un moyen pour Christiane et ses amis d’échapper à leur réalité. Ce besoin d’atteindre un état de bien-être temporaire témoigne de leur quête désespérée pour échapper à une vie de désillusion. Alors que ces adolescents explorent des relations complexes et souvent toxiques, ils se retrouvent enfermés dans un cycle de dépendance qui entrave leur développement personnel et leur autonomie.

À travers le récit de Christiane, on perçoit une génération qui lutte pour se définir face à des crises sociales et économiques. Les rencontres dans les “pharm parties” deviennent des échappatoires où les jeunes échangent non seulement des médicaments, mais aussi des rêves et des peurs. Leurs aspirations sont souvent éclipsées par les réalités sombres de la rue, où la prostitution se mêle à la drogue. Malgré ces défis, un désir profond de trouver un sens à leur existence émerge. Voire le film “Moi, Christiane F. 13 ans, droguée, prostituée” permet de mieux comprendre cette lutte interne, de saisir les différentes facettes de cette quête d’identité qui, bien que parfois tragique, reflète une résilience étonnante face à l’adversité.

Les Dangers De La Dépendance Et De La Rébellion

Dans le film “Moi, Christiane F. 13 ans, droguée, prostituée”, la plongée dans la vie des adolescents des années 70 met en lumière les dangers insidieux qui émergent de la dépendance et de la rébellion. Les jeunes, cherchant évasion et affirmation dans un monde souvent hostile, se laissent happer par un environnement où les substances sont omniprésentes. La consommation de « narcs » devient une réponse à l’angoisse existentielle, tandis que les rencontres lors de « pharm parties » favorisent l’échange de médicaments prescrits. Avec des figures comme le « candyman », les adolescents sont rapidement enveloppés dans une spirale où les “happy pills” et autres « cocktail » de drogues deviennent la norme, masquant les douleurs de leur quotidien.

Les conséquences de cette quête de liberté par la drogue se révèlent tragiques. La dépendance s’installe insidieusement, transformant des rêves d’évasion en cauchemars. Les jeunes se retrouvent souvent piégés, incapable de discerner la limite entre l’épanouissement et la destruction. Cette réalité, où chaque « IV push » ou chaque « vial » rempli se traduit par une perte de contrôle, démontre à quel point la rébellion contre les normes peut mener à un chavirement total. Leurs corps, une fois des temples d’énergie et de rêve, deviennent des témoins silencieux de l’auto-sabotage, du “junkie’s itch” au “zombie pills”.

Néanmoins, au-delà de ces sombres portraits, il existe une lueur d’espoir pour ces adolescents en quête d’une voie. La prise de conscience des dangers qui les entourent pourrait, à terme, les inciter à chercher des alternatives. La lutte contre la dépendance et la rébellion pourrait se transformer en un mouvement vers la guérison, leur permettant de se réapproprier leur identité et d’affirmer leur place dans une société en mutation. Les mots de Christiane résonnent comme un appel à la résistance, une invitation à construire un avenir différent.

Les Relations Familiales Et Leur Impact Sur Les Jeunes

Dans le film “Moi, Christiane F. 13 ans, droguée, prostituée”, les relations familiales sont au cœur de l’expérience des adolescents, reflétant la fragilité des liens dans un environnement où l’évasion semble être la seule échappatoire. Christiane, en particulier, illustre cette dynamique : son rapport avec sa mère est tumultueux, marqué par l’incompréhension et le manque de communication. Cette absence de soutien parental pousse souvent les jeunes, comme elle, vers des alternatives périlleuses, telles que la consommation de drogues et la prostitution, des habitudes qui peuvent à première vue ressembler à une forme de rébellion, mais qui, en réalité, révèlent des besoin fondamentaux d’amour et d’acceptation.

Les adolescents des années 70, dans le contexte de ce film, se retrouvent souvent à lutter contre une réalité difficile qui inclut non seulement des problèmes d’estime de soi mais également un environnement familial souvent négligent. Le père de Christiane est aux abonnés absents, et cette absence paternelle contribue à son sentiment d’abandon. Ce vide affectif la conduit à s’engager dans des relations toxiques ou à rechercher l’approbation auprès de pairs dont l’influence se révèle dévastatrice, avec des activités comme les “Pharm Parties” qui encouragent le partage imprudent de médicaments prescrits.

Il est également important de souligner que le climat social et économique impacte les relations familiales. Les familles, souvent sous pression financière, changent leurs priorités, parfois au détriment de l’écoute émotionnelle. Loin de créer un environnement propice à la croissance personnelle, cela peut engendrer un cycle de comportements autodestructeurs chez les plus jeunes. La recherche d’un “elixir” facile pour fuir leurs soucis devient une norme, au lieu d’affronter les vérités difficiles de leur réalité.

Malgré tout, cette détresse familiale peut également engendrer une quête d’espoir. Certains jeunes, confrontés à ces défis, choisissent de se tourner vers des groupes de soutien ou des amis fiables pour tisser des liens plus sains. Ces interactions peuvent être le tremplin vers une prise de conscience et un désir de changement qui transcende l’apathie générationnelle. La complexité des relations entre les adolescents et leurs familles ne peut être sous-estimée, car elles façonnent souvent les décisions critiques et les parcours de vie, parfois tragiques, comme ceux de Christiane et de ses camarades.

| Aspect | Impact sur les adolescents |

|---|---|

| Absence parentale | Recherche affective par le biais de substances |

| Pression sociale | Tendances à la dépendance et à la rébellion |

| Relations toxiques | Perturbation du développement personnel |

| Prise de conscience | Escapade par le soutien communautaire |

L’espoir Et Les Aspirations D’une Génération En Détresse

Dans le contexte difficile des années 70, les adolescents, bien que pris au piège entre des choix dévastateurs, nourrissaient un désir ardent d’évasion et de transformation. Les jeunes, souvent confrontés à une société en proie à l’instabilité, cherchaient des perspectives d’avenir qui semblaient, dans bien des cas, hors de portée. Leur quête d’un monde meilleur était palpable, marquée par des expressions d’espoir à travers la musique, l’art et des mouvements sociaux. Ces voix résonnaient, promettant un changement et une nouvelle manière de vivre, loin des substances qui semblaient être des répétitions de leur souffrance.

Cependant, cet espoir était souvent terni par les réalités crues de la dépendance. La douleur d’une génération qui ressentait le besoin de fuir à travers des substances comme les “happy pills” ou la recherche d’un “candyman” pour obtenir des recettes faciles appuyait leur sentiment d’angoisse. Cela a engendré une lutte interne entre le désir d’échapper à une existence morose et la crainte des conséquences qui suivaient inévitablement. Malgré tout cela, beaucoup cherchaient à s’unir pour créer une communauté, avec à l’esprit l’idée qu’ensemble, ils pourraient bâtir un avenir différent, même au milieu du désespoir.

Dans ce paysage chaotique, les aspirations de ces adolescents prenaient également la forme de révoltes pacifiques, de manifestations et de mouvements pour les droits civiques. Ils aspiraient à un avenir où leur voix serait entendue et leurs choix respectés. Ce besoin fondamental de reconnaître leur humanité et leur dignité a renforcé leurs liens, dessinant un tableau d’espoir pour la transformation personnelle et sociale. C’étaient des démarches tout autant personnelles que collectives, une tentative de reconstruire leur identité au sein d’une génération souvent décrite comme perdue.